Stanley Kubrick ha detto che il talento del regista polacco Krzysztof Kieslowski (e il suo co-sceneggiatore, Krzysztof Piesiewicz) risiede nella sua capacità di mettere in scena le idee piuttosto che verbalizzarle, spesso cogliendo lo spettatore alla sprovvista. Non potrei essere più d’accordo, anche se a volte mi chiedo come sia possibile una cosa del genere quando i suoi film sono pieni di immagini solide, molto difficili da ignorare o dimenticare. Un mendicante steso per strada, lo schermo di un computer che tremola nel cuore della notte, un’impalcatura che copre la facciata di un edificio, diverse valigie accatastate in una discarica pubblica, un enorme cartellone pubblicitario che ondeggia al vento… Sì, con un altro tipo di Nei film, la memoria immagazzina storie, personaggi, colori, trame e momenti particolarmente significativi o iconici, con il lavoro di Kieslowski solitamente immagazzinano immagini pure che a volte necessitano di essere restituite al loro contesto per trovare significatosempre con la sensazione che questo significato possa cambiare o adattarsi a seconda del punto di vista da cui lo osserviamo (in età diverse, in paesi lontani, da soli o accompagnati, a casa o al cinema).

La riedizione nel 2017 della sua trilogia basata sui colori della bandiera francese e sui rispettivi significati: libertà, uguaglianza e fraternità, mi ha posto ancora una volta di fronte ad immagini familiari, ma non quelle che si possono interiorizzare e fare proprie, mescolandole con quelle degli album di famiglia per trasformarli nella parte immaginaria con cui rendiamo la nostra vita un po’ più tollerabile. Non hanno alcun rapporto con Juliette Binoche, Julie Delpy o Irène Jacob, le loro protagoniste, né con nulla che abbia a che fare con la storia personale o con la Storia con la maiuscola.. Sono come le immagini che si vedono sulla stampa o sui social network che ci ricordano le catastrofi a cui dovremmo assistere, senza il cinismo con cui sono solitamente accompagnate sui giornali, Twitter o Facebook, dove c’è chi colloca il suo discorso sulla allo stesso livello l’immagine radicale dell’esodo dei palestinesi mentre l’esercito israeliano setaccia e bombarda la Striscia di Gaza, della sofferenza infinita del popolo Saharawi o delle vittime di alcuni disastri naturali, ricordando a noi altri non solo ciò che dobbiamo fare. vedere ma anche come e con quali conseguenze, anche se questi discorsi vengono fatti da persone comodamente sedute davanti allo schermo di un computer, mentre finiscono una sigaretta o bevono il caffè del mattino. Kieslowski, in questo senso, è molto più civile e meno ampolloso. Un vero democratico nonostante la sua cupa visione dell’esistenza (o forse proprio a causa di essa). Ecco perché il suo pessimismo lo permea sempre di una rara poesia, stabilendo parallelismi e rime, lasciando che più storie convergano e poi si disintegrino, incrociando i personaggi di un film con quelli di un altro; mescolando dramma, commedia e tragedia, in un universo estetico governato da regole capricciose che nella vita reale ci sono incomprensibili anche se esistono e ci rifiutiamo di accettare di non poterle controllare.

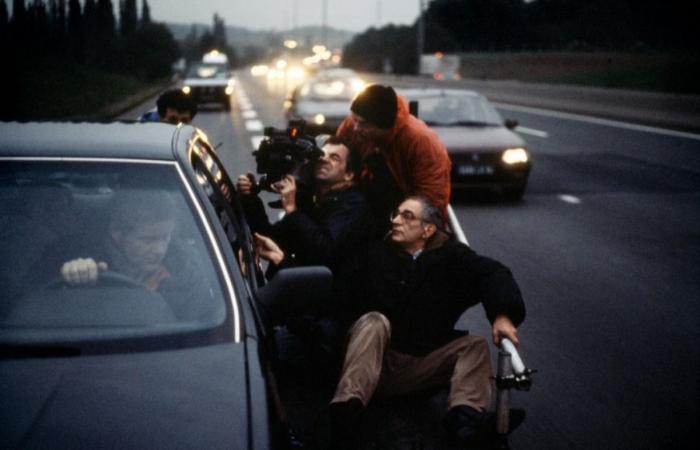

In Blu, una donna (Juliette Binoche) cerca di ricostruire la sua vita dopo essere sopravvissuta all’incidente automobilistico che ha ucciso suo marito e la figlia di cinque anni, sottoponendosi a prove spartane, come isolarsi e cancellare i suoi ricordi. Vende una casa di campagna prima di trasferirsi in un appartamento a Parigi, dove lo attende una piaga di topi, di cui si sbarazza grazie al gatto di un amico. E più tardi cerca aiuto per finire un concerto che suo marito ha lasciato incompleto. EQuesto concerto, che dovrebbe essere suonato contemporaneamente in dodici paesi europei, è in realtà il film. Un concerto sulla morte e resurrezione di un continente, e sulla morte e resurrezione del cinema; un concerto composto per strumenti musicali e visivi: qualcuno bussa nel cuore della notte alle porte degli appartamenti dove si è trasferito il protagonista; il volante di un’auto ci avvisa di un incidente fuori campo; Diversi personaggi compaiono di sfuggita, in inquadrature che sembrano lampeggi, mentre lo schermo nero li inserisce come se fossero appunti scritti su un pentagramma…

“Mi manca più che mai la musica che proponeva Kieslowski, quella musica del caso che intreccia costantemente i personaggi di diversi film“

Molti critici, alla sua première, lo accusarono Blu per gettare le basi di quello che sarebbe poi diventato il europudding, film senza una scrittura cinematografica specifica, capaci di cancellare il carattere regionale che fino ad allora aveva reso grandi i film girati in Francia, Svezia, Italia, Polonia o Germania, ora più preoccupati del loro incasso nel nuovo mercato globale che dell’«arte» . Io stesso mi sono sentito confuso dalla sua bellezza dolorosa con accenni di sordidità. Non ero abituato a vedere il dolore, la povertà e la paura in modo così preciso e… quasi sublime.. Non capivo nemmeno il suo laicismo post-ideologico, senza messaggi apparenti ma sempre insinuanti. Ora che il cinema europeo è tornato dov’era, confuso tra denunce e sconvolgenti profeti di sventura, muovendo dall’individualità e, tuttavia, costruendo discorsi che mi suonano familiari, mi manca più che mai la musica proposta da Kieslowski, quella musica del caso che intreccia costantemente i personaggi di diversi film, girati in Francia, Polonia e Svizzera (come Blu, Bianco E Rosso), per ricordarci che forse non sono i film quelli di cui abbiamo bisogno ma il cinema, uno spazio comune dove non esistono argomenti unici, dove miseria e bellezza vanno di pari passo perché non possono vivere indifferenti l’una all’altra.

“Sebbene entrambi partano rispettivamente dalle idee di uguaglianza e di fraternità, non lo fanno né attraverso la loro contestualizzazione, né attraverso un rigoroso senso di giustizia, ma piuttosto attraverso la loro dissoluzione in molteplici trame.“

Regista taiwanese Edoardo Yang, riferendosi al tipo di film che voleva realizzare, senza cinismo umanista (alla Béla Tarr o Michael Haneke) e senza un’evidente affinità con le sofferenze delle classi svantaggiate (alla Ken Loach o ai fratelli Dardenne), un tipo di un cinema sensibile al “banale” quanto al “significativo”, diceva che solo Kieslowski era capace di fare qualcosa di simile nel cinema contemporaneo. L’osservazione è pertinente se ci fermiamo a pensare a come comprendiamo Bianco, dove un marito polacco (Zbigniew Zamachowski) si difende in tribunale dalle accuse della moglie francese (Julie Delpy) di non aver consumato il matrimonio a causa della sua impotenza; e come comprendiamo Rosso, dove un giudice (Jean-Louis Trintignac) spia i movimenti e ascolta le telefonate dei suoi vicini, non perché voglia usare i loro segreti per scopi nefasti ma perché si sente solo. Sebbene entrambi partano rispettivamente dalle idee di uguaglianza e di fraternità, non lo fanno né attraverso la loro contestualizzazione, né attraverso un rigoroso senso di giustizia, ma piuttosto attraverso la loro dissoluzione in molteplici trame. Un uomo vuole suicidarsi ma non ha abbastanza arresti per farlo, quindi assume i servizi di un assassino per ucciderlo; una giovane donna brutalizzata dal fidanzato (che non vediamo) nelle conversazioni telefoniche, incontra un giudice in pensione che osserva la vita degli altri forse perché ha rinunciato ad avere una vita propria… Tutti i personaggi hanno fatto naufragio o sono sul punto di farlo, fino alla fine Rosso Vediamo che in realtà sono gli unici sopravvissuti al naufragio di un traghetto che chiude la trilogia, annunciando che nessuna storia inizia o finisce nel quadro di un film, nemmeno una trilogia. Succede che le differenze linguistiche, i telefoni, il denaro, la pubblicità, il mercato o la miseria ci allontanano, stabiliscono barriere che ci separano dagli altri, cancellano parte della narrazione della nostra vita.facendo sì che solo per brevi istanti (i novanta minuti di un film) abbiamo la sensazione irreale di vivere in un universo comune, con leggi tanto capricciose quanto quelle che siamo costretti ad accettare nella vita reale, dove non tutto ciò che ci accade noi Ha un significato immediato e dove la nostra incapacità di vivere di fronte a quel tempo produce narrazioni alternative (religiose o ideologiche) in cui cerchiamo conforto anche se non ce lo spiegano completamente.

Kieslowski è stato colui che meglio è riuscito a trasmettere una visione trascendente dell’esistenza senza bisogno di proporla da una prospettiva scientifica, religiosa o ideologica.. Nelle loro mani né la scienza, né la religione, né la politica bastano a misurare la realtà; Non hanno argomenti sufficienti per spiegare certe coincidenze, certe deviazioni, certe irregolarità, che per lui hanno a che fare con la musica che si crea nell’universo senza che esista una partitura, composta comunque dal caso e dalle rime che essa stabilisce. nei nostri atti, nei nostri movimenti, negli incontri casuali che per un leggero battito di ciglia ci uniscono e ci riportano immediatamente alla nostra radicale solitudine. Per certi versi, le nostre vite, secondo Kieslowski, non differiscono molto da quelle dei personaggi dei dieci episodi della serie. decalogo (Decalogo1989), che vivono nello stesso condominio, incrociandosi e separandosi continuamente, ognuno con una storia fatta di immagini che nella maggior parte dei casi svaniscono all’improvviso, senza che nessuno se ne accorga.

4,6/5

(9 valutazioni. Valuta questo articolo, per favore)