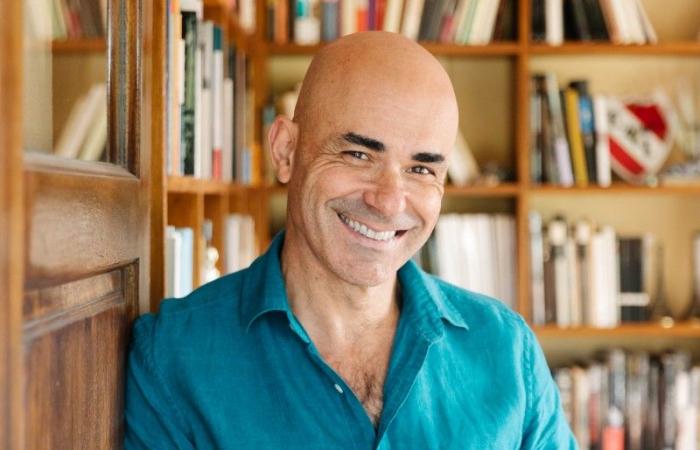

Paulo Menotti / Speciale per El Ciudadano

“Il mio piano originale, se esistesse una cosa del genere, era solo quello di scrivere il primo dei libri, che si intitolava “I giorni della rivoluzione”. Ma l’editore mi ha suggerito di interiorizzare la questione, o di estenderla. E naturalmente, con preoccupazione, ho pensato alla visione d’insieme, e ho pensato che la questione potesse essere estesa alla formazione dell’Argentina come Stato Nazionale nella prospettiva di un lungo XIX secolo, fino al 1916. Come l’Argentina è stata costruita su vari livelli. Questo, pensato a quattro libri”, esordisce Eduardo Sacheri riferendosi al suo nuovo libro “I giorni della violenza. Una storia dell’Argentina quando cominciò ad essere Argentina (1820-1852)”, che ha presentato ai librai giovedì scorso, 13, a Rosario. In dialogo con Il cittadinolo scrittore, sceneggiatore cinematografico, insegnante di storia e storico ha condiviso alcuni concetti che caratterizzano questo testo che affronta un periodo conflittuale e violento della storia nazionale, oltre a fare riferimento al suo interesse per la divulgazione della storia, al suo profilo di narratore e insegnante, e la sua visione della storia come processo di cambiamento.

Tempi violenti

“In riferimento al titolo del libro intitolato “The Days of”, avevo bisogno di trovare un concept per il secondo. Ero tra due idee. Una era “I giorni delle province”, secondo l’approccio di José Carlos Chiaramonte, nel senso che dal 1820 non esiste più nulla di simile ad uno Stato centrale, quello che c’è sono le province. L’altra era la “violenza” perché mi dava la sensazione che la militarizzazione rivoluzionaria e il disastro economico dessero al sistema politico del periodo un primitivismo molto violento e molta esibizione di quella violenza. In questo periodo questa acquista carattere semantico, nel senso che esercitare la violenza, teatralizzandola, diventa messaggio. In un modo per collegarsi politicamente in modo più forte che nella fase precedente e più chiaro che nella fase successiva”, spiega Sacheri basandosi sul titolo del suo secondo libro di storia. Il primo, “I giorni della Rivoluzione. Una storia dell’Argentina quando non era Argentina (1806-1820)”, indaga la Rivoluzione di Maggio e la Guerra d’Indipendenza, mentre il suo secondo volume affronta il periodo della dissoluzione delle Province Unite e del Rosismo.

Il punto, però, è che la violenza non ha mai cessato di esistere, anche se l’autore riflette sul perché ha scelto quel concetto.

“Certamente è un’ipotesi, ma a partire da Caseros, il periodo successivo 1852-1880 continua ad essere molto violento; Ma man mano che emerge lo Stato nazionale, ho la sensazione che questa violenza tenda ad essere regolamentata. Per non parlare degli anni ’70 dell’Ottocento, quando la magistratura iniziò a intervenire nelle ribellioni, ecc. “Si tratta di teatralizzare ciò che si fa con i morti”, dice Sacheri, citando come esempio l’esecuzione di Chacho Peñaloza, che fu sanguinaria ma che negli anni Sessanta dell’Ottocento attirò l’attenzione a differenza della mostra che ricevettero i fratelli Reinafé (accusati di omicidio Facundo Quiroga nel 1835) quando i loro cadaveri furono esposti per lungo tempo nel Forte di Buenos Aires. “Oppure il massacro di Oribe nel 1841, 1842, girando per l’interno”, ha aggiunto l’autore.

Né mitristi né revisionisti, né buoni né cattivi

La storiografia argentina è nata dai testi di Bartolomé Mitre con le sue storie di Belgrano e San Martín da cui è stata forgiata la cosiddetta “storia ufficiale” o “mitrista” che ha posto come eroi alcuni personaggi del nostro passato e li ha condannati al fallimento o alla morte. luogo dei cattivi per gli altri, in particolare per i leader. Negli anni ’30 emerse il “revisionismo” che condannò le opinioni di Mitre e restaurò leader come Juan Manuel de Rosas, tra gli altri. Tuttavia, questa nuova prospettiva non è nata dall’opposizione tra il bene e il male.

“Ho studiato alla Facoltà negli anni ’80 e ’90, cattedra e laurea. Ciò che ho imparato al college è stato un superamento di tutto ciò e ciò che mi rammarica è che non abbia inserito il buon senso nell’agenda pubblica. E con questo non intendo solo i politici, i media, ma il buon senso condiviso che ha una visione e che mi sembra inevitabile e accettabile. È vero che il mondo accademico ha logicamente le sue dinamiche interne, molto interne e molto poco connesse con l’esterno. Sì, si può fare qualcosa con la divulgazione per collegarla al mondo accademico. Mettere una nuova visione della storia alla portata delle persone che non hanno bisogno di sapere cosa hanno scritto Tulio Halperín Donghi, Hilda Sábato, José Carlos Chiaramonte, Marcela Ternavasio”, ha spiegato Sacheri e ha aggiunto: “Per questo ho cominciato a pensare di avere un pubblico creato dal mondo della fiction e che mi dà una certa visibilità che sarebbe utile per diffondere questa storia”.

Raccontalo come un insegnante

Entrando in “I giorni della violenza”, il lettore nota che il tono scelto da Sacheri è quello del professore che tiene una lezione di storia, con metafore, con spiegazioni, con una narrazione sopportabile che molti avrebbero voluto durante il periodo scolastico .

“Insegno ancora alle superiori. Ho lasciato l’università molto tempo fa. Ho ridotto le ore che davo e il lunedì mattina mi sono rimaste poche ore in una scuola secondaria. Lo faccio perché è una parte della mia vita che apprezzo. Mi riconosco anche come insegnante di storia e non smetterò mai di esserlo. Mi sembra che sia un lavoro utile per gli altri, anche se tutti i lavori hanno la loro utilità, e che ti dia un vantaggio. Ho studiato storia perché ho trovato prezioso condividerla con gli altri. E ho scoperto che mi piaceva», ha confessato Sacheri, che apprezza il suo lavoro di insegnante perché lo ha aiutato anche a trovare il tono per scrivere libri di storia.

“Per questi libri ho finito per scoprire che l’oralità della classe è l’unico tono possibile per scriverli”.

Il trampolino di lancio della divulgazione

“Ora sto scrivendo il terzo. Per questo sto leggendo quello che è stato scritto negli ultimi dieci anni, perché sono dieci anni che ho lasciato la Facoltà. Sto facendo il felice “stato della questione”. Ma quando inizio a scrivere so che troverò lo stesso pasticcio. Quando scrivi un romanzo, quando perfezioni il tono che vuoi ottenere per quel romanzo, lo mantieni”, spiega l’autore.

Sacheri ha confessato che si sente più a suo agio a scrivere romanzi che a scrivere storie, perché nella seconda la questione è più complessa.

“Per quanto riguarda i libri di storia, non è facile, perché inizi a scrivere e, ovviamente, ti trovi di fronte a problemi complessi. Quindi diventi complesso e scrivi un articolo, ma ti rendi conto che nessuno lo capirà, nessuno lo apprezzerà. L’idea è che ci debba essere divertimento per il grande pubblico”, avverte il professore quando fa notare che si sente in una situazione cruciale in cui il testo di divulgazione storica deve essere divertente ma serio e con il più aggiornato informazioni. Se ne discute in ambito accademico allo stesso tempo.

“Ecco perché mi dico che deve essere divertente, divertente e penso che sto diventando uno sciocco. Qualcuno del mondo accademico la prende e dice che è una sciocchezza. Allora l’oralità della classe finisce per essere la più corretta perché a scuola metti a disposizione degli studenti gli argomenti e li accompagni alla loro complessità. Lo faccio in modo pendolare perché ti prendo ma quando sento che ti stai perdendo rallento un po’ e poi ritorno.”

“Questa deve essere divulgazione. Un passo di comunicazione tra gli accademici e il mondo esterno. Come una cinghia di trasmissione allo stesso tempo piacevole da leggere e complessa da conoscere. Lo dico e suona molto bello ma è difficile”, completa l’idea l’autore.

serie di anacronismi

Negli ultimi anni sono apparse serie televisive o in streaming che sono d’epoca e cercano di includere persone di colore o di fornire alle donne spazi di potere che non avevano in quel momento. Sacheri ha dichiarato di essere contrario a queste idee perché mostrano l’anacronismo di qualcosa che non è accaduto e cancellano il cambiamento, nascondono sotto il tappeto le lotte per avere un mondo dove il razzismo non esiste e dove le donne godono dei diritti come gli uomini.

“Gli audiovisivi si avvicinano poco al passato perché offrono una visione anacronistica del passato. Mi fa impazzire”, ha confessato Sacheri.

“C’è un disagio nell’accettare che il passato fosse diverso dal presente e questo mi sembra estremamente pericoloso come sintomo di questi tempi. Non abbiamo bisogno di riscrivere il passato, abbiamo bisogno di capirlo. Ciò che dobbiamo scrivere è il futuro, con ciò che decideremo di fare con l’umanità. Inoltre, questa riscrittura del passato cancella la nozione di cambiamento che è essenziale alla storia. E cancella ciò che gli esseri umani hanno lavorato duramente per cambiare. Se ora risulta che la nobiltà inglese del XVIII secolo è piena di neri e piena di donne in ruoli molto importanti in tutti gli ambiti, cancelliamo il fatto che si trattava di una società assolutamente sessista e razzista. Se non è oggi, celebriamo il fatto che abbiamo una società più diversificata e orizzontale e accettiamo che le società siano cambiate perché le persone hanno deciso che dovevano cambiare. Perché continuerà a cambiare”, Sacheri ha attaccato quella prospettiva anacronistica della storia.

“Questa cosa mitica che viviamo in una società definitiva è una nozione molto totalitaria. Ogni totalitarismo si fonda sulla sensazione che la fine di un percorso sia sentita come la perfezione di qualcosa. E questo non è giusto e utilizzo di proposito il concetto totalitario anche se sembra forte. Ma se ti consideri la fine di un processo di cambiamento, l’apice a cui una società può arrivare. Ciò non sta accadendo né accadrà. Le cose continueranno a cambiare e dobbiamo stare attenti a dove vogliamo andare. Se dico che il passato non ha cambiamenti e nemmeno il futuro, tolgo alle persone gli strumenti emotivi e razionali per apportare cambiamenti o per essere in grado di vedere direzioni. Studiare la storia implica il confronto, proprio come altri studi sociali. Distorcere il passato per ridurre la tensione comparativa per me è una cattiva idea”, ha concluso Sacheri.

Dettagli del libro

Nome: I giorni della violenza. Una storia dell’Argentina quando cominciò ad essere Argentina (1820 – 1852)

Autore: Eduardo Sacheri

Editoriale: Alfaguara