C’è stato un tempo in cui si credeva che il futuro delle città fossero le autostrade, le automobili e la separazione in aree produttive.

La città piace macchina abitativa Ha avuto il suo massimo esponente nell’architetto svizzero-francese Le Corbusier e il suo apice a metà del XX secolo. Questo paradigma funzionalista era talmente configurato nell’inconscio collettivo che due delle serie animate più apprezzate dell’epoca, I Flintstones E I Jetsonpossono essere letti in chiave urbana: il primo come una parodia della vita suburbana e della dipendenza dall’auto (in questo caso a piedi) e il secondo con la netta separazione tra le diverse funzioni – residenziale, industriale, commerciale – con una puntare su efficienza e connettività.

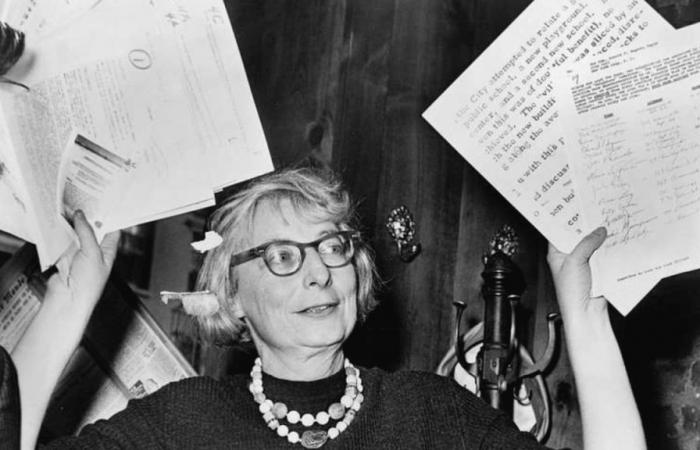

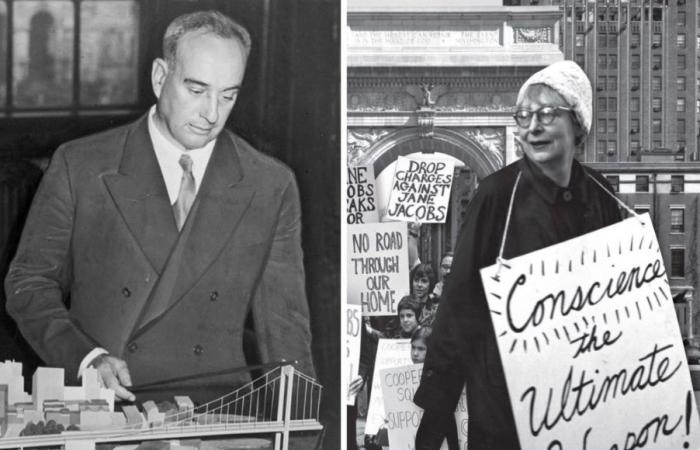

Nello stesso decennio, un giornalista di New York divenne famoso come oppositore di quel paradigma. Jane Jacobs, canadese, visse nel Greenwich Village con il marito dalla fine della Seconda Guerra e sopperì alla mancanza di un titolo formale con le conoscenze acquisite scrivendo per la rivista Foro architettonico. Sponsorizzato dal grande urbanista William H. Whyte (di cui abbiamo parlato in un’altra puntata), Jacobs ha pubblicato un autorevole articolo sulla rivista Fortuna dove rivendicò il centro delle città per il popolo. Dal trambusto generato dalla nota nacque un libro che venne pubblicato nel 1961 e fu letto, discusso, criticato e celebrato come tutti i classici che si rispettino. Titolo? Morte e vita delle grandi città americane (qualcosa come Morte e vita delle grandi città americane).

Il libro è lungo quasi 500 pagine ed è stato molto più citato che letto. Ma anche oggi, a quasi 63 anni dal suo lancio, conserva gran parte del suo potere. È uno sguardo originale e fresco sul modo in cui funzionano le città. E offre alcuni suggerimenti che vale la pena verificare.

Uno: mix di usi

Un buon senso diffuso tra la popolazione, che persiste ancora oggi, presuppone che la separazione tra le funzioni urbane sia un bene per le città. Secondo questa logica, è logico che esista una “zona commerciale” separata dai quartieri (residenziali) ed è sicuro collocare qualsiasi tipo di industria, anche se non genera rumore o inquinamento, vicino alle abitazioni. È la logica dei centri industriali e delle grandi aree commerciali in periferia. Jane Jacobs, invece, è a favore degli usi misti e lo illustra con l’esempio di parchi e piazze.

A Cenital ci teniamo che tu capisca. Ecco perché ci siamo proposti di raccontare una realtà complessa in modo semplice. Se ti piace quello che facciamo, aiutaci a continuare. Unisciti alla nostra cerchia di migliori amici.

Immaginiamo, dice il giornalista e urbanista, di localizzare un parco nel centro della città. In linea di principio l’idea è buona poiché i parchi portano, oltre a tutti i benefici noti, anche un mix sociale: madri e padri, impiegati, un pensionato, una coppia di ciclisti, un gruppo di amici.

(In effetti, l’elenco delle cose da fare in uno spazio verde è infinito. Praticare uno sport o guardare gli altri farlo. Leggere. Lavorare. Innamorati. Incontrare qualcuno. Astrarsi dal rumore per un po’. Abbassare i livelli di stress. Trova un posto dove portare tuo figlio, le tue nipoti, il tuo bambino. Ammazza il tempo tra un’attività e l’altra o divertiti semplicemente a guardare cosa fanno gli altri.

Ma quel parco non si attiverà da solo. “Il grande problema della pianificazione dei parchi di quartiere si riduce al problema di come nutrire quartieri diversificati in grado di utilizzare e mantenere questi parchi”, scrive Jacobs. IL rende o concetti su cosa dovrebbe essere un parco possono essere molto belli, ma nella vita reale “solo un ambiente diverso ha la capacità di indurre un flusso naturale e continuo di vita e usi. Solo il contenuto autentico della diversità economica e sociale, che prende la forma di persone con progetti e orari diversi, ha il potere di far vivere questi spazi”.

Negli ultimi anni, forse la categoria è stata abusata da alcuni funzionari desiderosi di generare “hub gastronomici” in ogni angolo della città, ma ciò non la rende meno accurata.

Secondo: occhi sulla strada

Un’altra conclusione a cui giunge Jacobs è che la sicurezza nelle strade deriva, in gran parte, da attori pubblici. Cioè persone che abitualmente tengono d’occhio la strada, dai dirigenti d’azienda ai portieri, ai vicini interessati e, soprattutto, un utilizzo costante a tutte le ore… cosa possibile solo se nell’isolato o nel quartiere c’è una mix di usi.

Un esempio locale: il centro di Buenos Aires raggiunse il suo apice di vitalità quando era, allo stesso tempo, una casa, un centro di intrattenimento e un luogo di commerci nelle zone più diverse. Al di là della crisi sociale e dell’aumento della marginalità – che pure giocano un ruolo – ciò che rende desolati alcuni quartieri dopo le sei del pomeriggio è la monofunzione, cioè in intere zone ci sono stati solo edifici per uffici. Un caso specifico è Lavalle Street dopo la chiusura dei cinema alla fine degli anni Ottanta. Un’altra sono le decine di migliaia di metri quadrati vuoti in quartieri come San Nicolás, Monserrat e Retiro dopo la pandemia.

Nel suo libro, Jacobs elogia la diversità degli usi e avverte che la rigorosa zonizzazione dei progetti modernisti non fa altro che creare aree deserte e pericolose senza il livello costante di attività che potrebbe fornire, di per sé, una misura di sicurezza aumentando le opportunità di fruizione l’interazione sociale e la naturale prontezza che l’accompagna.

Terzo: la diversità aziendale

La diversità è un segno distintivo delle grandi città e il motivo per cui molti di noi amano viverci. “Più grande è la città, maggiore è la varietà della sua produzione e maggiori sono il numero e la proporzione dei suoi piccoli produttori”, afferma Jacobs. “Città e periferie, invece, sono la sede naturale dei grandi supermercati e poco altro nel campo degli approvvigionamenti, delle catene di cinema e poco altro nel campo dell’intrattenimento”.

Negozi di ferramenta per famiglie, farmacie, negozi di alimenti naturali, negozi di fiori e grossisti di caramelle (oltre a bar, boutique o ristoranti etnici) prosperano ovunque nelle grandi città perché c’è una massa critica di persone che vive vicino a loro e fa acquisti a intervalli regolari che aiuta a trattenerli.

Ma per alimentare questa diversità è necessario che siano soddisfatte diverse condizioni. Innanzitutto che le persone sono vicine alle imprese (o, detto in altri termini, che le imprese sono vicine alle persone: sembra una verità ovvia ma di solito è all’origine di forti contrasti di quartiere). Gli isolati dovrebbero essere brevi: grandi strutture, interruzioni nel tessuto urbano o dover attraversare un ponte pedonale per andare “dall’altra parte” del quartiere per fare una semplice commissione finiscono per scoraggiare molti acquisti o visite ai negozi.

Terzo, e altrettanto importante, un minimo di densità. Se vivi in uno chalet con piscina e vuoi che il tuo isolato non ceda mai al posto dei duplex o che il tuo quartiere non costruisca un solo edificio in più, allora per “identità di quartiere” probabilmente dovrai andare a fare shopping (o andare al cinema) o a teatro) sempre più lontano. Poche persone vivono ancora nel tuo quartiere, ma in pratica è morto.

Precisazione rigorosa che siamo soliti ripetere in questo spazio: densità non è sovraffollamento, né esiste un rapporto diretto e infinito tra densità e vitalità. “Tutti odiano il sovraffollamento, soprattutto chi ne soffre. Quasi nessuno vive in condizioni di sovraffollamento per scelta. Ma molte persone scelgono di vivere in quartieri densamente popolati”, afferma Jacobs.

Allora qual è il livello ottimale di densità? Non ce n’è uno. Ma puoi provare un approccio di scarto. Le torri (sia i monoblocchi Le Parc che i Fonavi a Lugano) hanno mille problemi urbanistici. L’espansione dell’area urbana si basa anche su quartieri residenziali di case basse.

Breve coda

Quando Morte e vita delle grandi città americane vide la luce, Jacobs era già nota per il suo attivismo contro la struttura autocentrica delle città. Come leader di una serie di movimenti, affrontò pubblicamente Robert Moses, forse l’uomo più potente della città, e contribuì a prevenire la costruzione di autostrade che avrebbero danneggiato per sempre il tessuto di New York.

Da allora a New York non sono state praticamente più costruite autostrade: l’attenzione si è spostata sul mantenimento delle infrastrutture esistenti e, al passo con i tempi, sull’ampliamento delle reti di trasporto pubblico e sulla realizzazione di piste ciclabili e altre misure orientate alla mobilità sostenibile.

Nei decenni successivi, e fino alla sua morte nel 2006, Jacobs completò il suo lavoro con altri lavori in cui indagava gli aspetti economici delle città. Ma la sua prima pubblicazione è rimasta la più speciale.

Nella sua recensione in New York Timespubblicato nel novembre 1961, Lloyd Rodwin vedeva già il personaggio classico in Morte e Vita. “I lettori saranno più o meno d’accordo con le sue opinioni, ma pochi leggeranno il volume senza guardare le sue strade e i suoi quartieri in modo un po’ diverso, con un po’ più di sensibilità. In fin dei conti, la mancanza generale di quella sensibilità, soprattutto tra chi conta, è forse ciò che più manca oggi nelle nostre città”.